突然ですが皆さん、このような悩みを抱いていませんか?

要するに、もっと脳をスムーズに稼働させたいということですが、私は時々、このようなことを思ってしまいます。皆さんも、同じように悩んだことがあるのではないでしょうか?

本記事では、脳をスムーズに稼働させるにはどうしたらよいか、科学的なメカニズムから、具体的な方法まで紹介していきたいと思います。

脳がスムーズに稼働するメカニズム

結論から言うと、脳がスムーズに稼働するかどうかは、脳の各領域の連携力に依存しています。

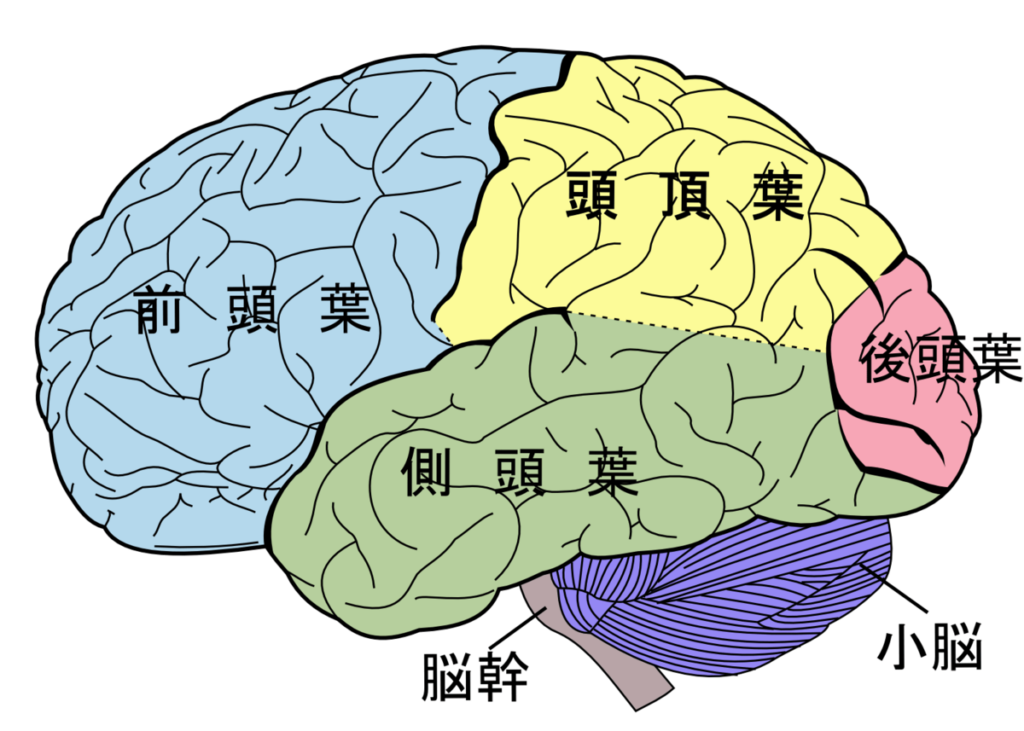

脳の各領域とは、上の画像のようなものです。脳は、場所によって機能が異なります。例えば、前頭葉では物事を考えたり、他人の感情を読んだりしています。また、側頭葉では物事を記憶する役割を担っています。

脳は、各領域で役割を分担し、連携しあっています。例えば、赤信号を見たとき、後頭葉の視覚系に外部情報が入力され、前頭葉の思考系に伝達されます。前頭葉はさらに、側頭葉の記憶系と連携し、適切な行動を決定します。そして、前頭葉にある運動系に指示が出され、赤信号で止まるという行動が実行されます。

このように、単純な行動一つとっても、脳の各領域が頻繁に連携しあっています。そして、各領域の連携が強いほど、滞りなく、素早く行動できます。これは、実際の行動でなくとも同様です。難しい文章の理解や問題解決など、様々なことがスムーズにできるようになるでしょう。脳の各領域の連携力が、どれほど大切なものかご理解いただけましたでしょうか。

頭の良さは、脳細胞の多さや脳神経回路の多さで決まると考えている人も多いのではないかと思うのですが、実は何より大切なのは、この連携力の強さなのです!

脳をスムーズに稼働させる方法

脳の各領域は、神経回路で電気信号を送受することにより連携しています。したがって、脳内の神経回路のつながりを強化することが、脳をスムーズに稼働させることに大きく貢献します。

脳神経のつながりを強化する方法

脳神経のつながりを強化する方法を3つご紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

継続する

脳神経のつながりは、同じ動作を繰り返し行うことにより強化されていきます。

タイピングを例に説明します。

- パソコンを初めて触ったとき、文字を入力しようと思っても、文字列わからなかったり、どの指でどのキーを押せばよいのかわからなかったりとなかなかうまくタイピングできません。

- しかし、タイピングの練習を重ねていくと、次第に慣れてきて、キーボードを見ながらであればある程度スムーズに入力できるようになります。

- さらに経験が蓄積されていくと、キーボードを見ずに、他のことを考えながらタイピングできるようになります。ここまで来たら、もう呼吸みたいなものです(笑)

最初は、脳の各領域がうまく神経回路を通じて連携できていないため、動作がぎこちないです。しかし、同じ作業を繰り返すたびに神経回路に信号が伝送され、次第に回路が整備・強化されていきます。その結果、動作がだんだんスムーズになっていくというわけです。

人間社会で、人がよく通る道が優先的に整備され、人や物の流通が促進されるのとちょうど同じような感覚です。

「継続は力なり」とよく言いますが、このような側面もあるからなのではないかと思います。何か新しいことを始めたとき、数日、数週間頑張ったけど上手くいかなかったからやめるというのは時期尚早なのかもしれませんね。

努力量と成果は比例関係でなく、ある努力量を超えると指数関数的に成果が増大するとも言いますし、成果を出すことにあまり執着するのはよくないかもしれないです。大事なのは、楽しく継続できる仕組みを構築することだと私は思います。

継続していれば、いつかその道で成功する日が来るかもしれませんし、もしその道で成功しなかったとしても、継続により積み上げたものは決して無駄ではないはずです。

脳科学的な根拠からも、継続することが能力・スキルを向上させることに効果があると立証された今、習慣にしたいことは積極的に習慣化に取り組むべきであると考えます。

有酸素運動する

ランニングや水泳などの有酸素運動も、脳神経のつながりを強化するのに有効です。

なぜなら、有酸素運動には脳の神経可塑性を高める効果があるからです。神経可塑性というのは、不要な神経回路を切り離し(刈り込み)、新たな神経回路を構築する作用です。

脳内には、GABA(ギャバ、ガンマアミノ酪酸)というアミノ酸が含まれているのですが、GABAは脳内の変化を抑制する働きがあります。

有酸素運動は、このGABAの働きを弱めます。このため脳が柔軟になり、脳神経のつながりの強化や、新たな神経回路の構築が行いやすくなります。

20、30分運動しただけでも、GABAの作用は抑えられ、脳の神経可塑性は向上します。

ぜひ、日常生活に有酸素運動を取り入れましょう!

鮭、青魚を食べる

鮭、青魚を食べることも、脳神経のつながりを強化するのに効果があります。

鮭やサバ、イワシにはDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタン酸)といったオメガ3系脂肪酸が含まれています。

DHA、EPAには中性脂肪を減らす効果や血液をサラサラにするといった、健康面で非常に良い効果をもたらす物質なのですが、実は脳にもとても良いものです。

DHA、EPAには、脳の神経を保護する効果があります。外部からの衝撃から、脳神経が傷つくのを防いでくれるのです。

厳密に言うと、脳神経のつながりを強化するわけではないですが、脳神経のつながりを守護するのも同じぐらい重要なことだと思います。

ぜひ、鮭や青魚を積極的に食べましょう!

とはいっても、鮭や青魚は費用面であまりコスパがよいとは言えません。そこで、DHA、EPAが含有しているサプリメントを購入するのも1つの手です。

脳トレに効果はあるのか

認知機能を向上させると謳う、脳トレのアプリやサイトが多数存在していますが、実際には大した効果は無いようです。

東北大学の教授である、川島隆太先生が監修した脳トレのゲームは、実際の研究結果を踏まえた内容となっており、効果はあるとは思います。

しかし、一般的には脳トレの認知機能向上に対する科学的根拠はありません。ただ、そのゲームが上手くなるだけです。

まとめ

今回は、脳をスムーズに稼働させるにはどうすればよいか、そのメカニズムから具体的な方法までご紹介しました。

大事なことを以下にまとめました。

脳を今よりもスムーズに稼働できれば、ストレスが減少したり、生産性が上がったりと良い効果が沢山もたらされると思います。

また、今回提案した方法は、脳の機能向上だけでなく、心身の健康においてもとても良いものとなっております。この記事を読んで、実践していただけたら幸いです。

・本記事で参考にした書籍はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361eaa7c.a57f947d.361eaa7d.fa73ec00/?me_id=1213310&item_id=20721400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0142%2F9784763140142_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361eaa7c.a57f947d.361eaa7d.fa73ec00/?me_id=1213310&item_id=21140868&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6155%2F9784569856155_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361eaa7c.a57f947d.361eaa7d.fa73ec00/?me_id=1213310&item_id=21326374&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1574%2F9784866431574_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント